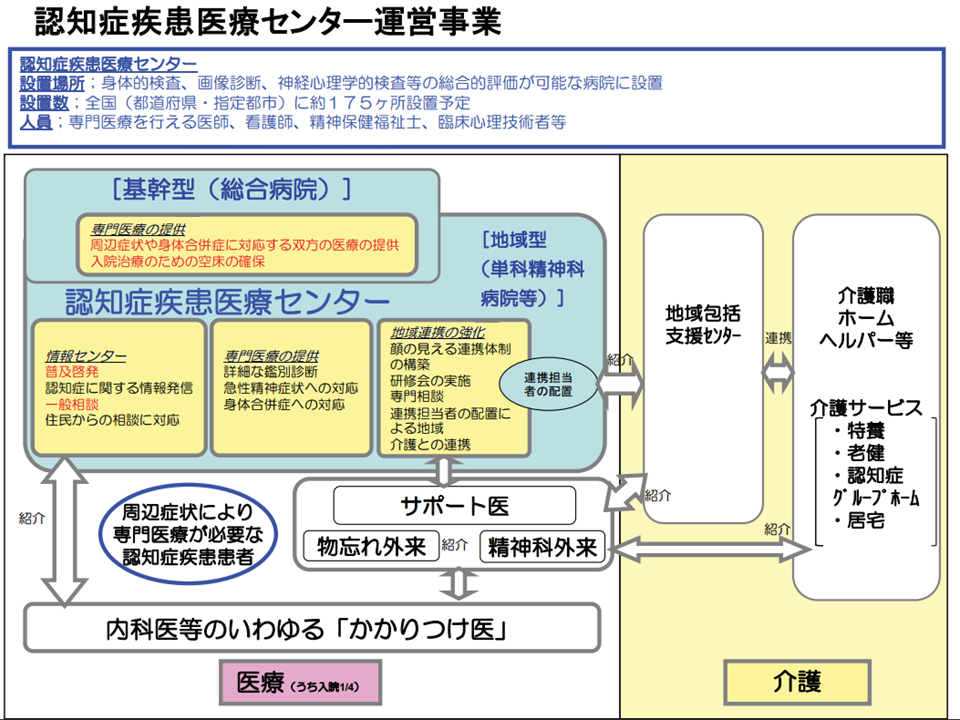

千葉県では、地域における認知症に対し進行予防から地域生活の維持まで必要な医療提供をできる機能体制の構築をはかるため、鑑別診断、周辺症状と身体合併症に対する急性期治療、専門医療相談等を実施するとともに、地域保健医療・介護関係者への研修等を行う「認知症疾患医療センター」を設置しています。当院は市原鶴岡病院と提携し、平成28年1月18日に「認知症疾患医療センター」の指定を受けました。

<活動内容>

-

認知症に関する専門医療相談

*専門医療相談ダイヤル:0436-78-0765 (月~金曜日 9:00~16:00)

-

鑑別診断(疾患の原因特定)と初期対応

*もの忘れ外来の詳細は、こちらをご確認下さい。

症状に応じて診療科が変更になることがありますのでご了承下さい。

診断後は、かかりつけ医療機関で治療を継続していただきます。

- 身体合併症や周辺症状の初期診断と治療

- 医療、福祉スタッフへの研修

市原市認知症対策連絡協議会と連携しています。

※クリックで拡大します。

レカネマブの治療を開始しました。詳しくはこちらをご参照ください。